LED的两大出海口目前仍然是显示和照明,发展的过程中,也形塑成两个要求、思维、语言和文化都很不同的派系,「照明光」和「显示光」都是光,也都是LED的温柔乡,为何走着走着自成系统?为何专做照明和专做显示的人,要跨行总是有些小纠结?以商业和技术门坎来说,做显示还是高了些,毕竟要考虑的因素比较复杂,相较之下照明的挑战就集中在Cost Down心法,但若跳出这个简单的结论,仔细探讨两种光的本质,可以发现许多根本上的不同:

商业的关键指标

先撇开色彩表现,决定LED商业价值的四个重要指针有发光能耗效率(lm/W)、空间使用效率(lm/area)、产生光的成本(lm/$)和光的寿命(hour),其中lm/W、寿命与lm/$之间往往存在高度的Trade-off,提高lm/$最常见的方法就是残忍的Over Drive,可以把LED想成劳工,把Over drive想成加班,加班自然是提高人均产值的不负责任手段,但是一但使用过度,会造成工作效率和士气下降,长期过劳更会让员工提早去迎接上帝,万物的哲理是莫名的相通的,常常LED心理苦,只是它不愿说。

显示光的lm/W和lm/$是必须兼顾的,成本当然是商业化共同的核心,但比起照明重心极端偏向lm/$,为了lm/$可以过度牺牲效率和寿命,显示对于效率这件事执着的多,因为显示器四五成的耗电都来自面板,面板的耗电又几乎都是背光,虽然以灯具来说LED耗电比重更高(可能是100%),但再仔细想想,许多消费电子是吃电池的,照明灯具多半插着电,没有电池续航力的问题,对于耗电的敏感度与商业标准自然不在同一个层次。所以了,LED灯泡的效率在100 lm/W上下,而背光就不一样了,电视背光的LED效率大多在90~100 lm/W,和灯泡比也差不多,但手机用的LED普遍在120 lm/W上下,高端一点的可以到140 lm/W以上。

至于空间的利用,显示对于组件尺寸较照明敏感,尤其是手机、平板、笔电或是薄型电视,所以不但衍生了独特的side view封装,还可能成了侧入式电视(LED放在电视侧边的设计)转CSP的理由,这些都是一般照明不存在或不重要的需求。

另外一个让显示对lm/$不比照明苛求的根本原因,就是客户对LED价格的敏感度,史诺并不是说搞显示的就是土豪,只是从组件占成品的角度来看,LED占显示器的成本只在2~5%左右,照明的话20%以上是很正常的。

对磊晶均匀性的要求

显示对于光波长均一的要求很高,这直接影响了LED Wafer的分Bin,尤其是不同面板厂、不同尺寸应用,还会对应不同波长需求的LED,所以背光的出货率就成了良率控制之外,决定成本的重要关键;反观照明则几乎没有这个问题,反正甚么样的色温都有市场,所以有些LED厂的作法是先挑出显示规格的LED,其余的拿去做门坎低的照明或是指示灯。

当然了,这个关键差别也限制了显示应用的LED追求lm/$的能力。

对颜色的要求

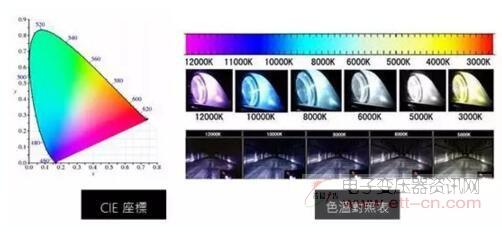

显示对于色彩表现的语言是「色域」,是NTSC、sRGB、Rec 2020这些为了显示器规格而量身制定的标准,照明的语言是「演色性(CRI)」,标准则是显色指数(Ra/R1~R15);要沟通特定光的颜色时,显示会直接用CIE坐标(x,y)去精准表示色点,照明则习惯用一维的指标CT(色温,Color Temperature),简单表示偏蓝的冷色系到偏黄的暖色系。

LED发光原理都一样,定义色彩的道理其实也是相通的,部分规格在照明与显示间还可以通用,结果因为要求不同、目的不同,沟通的语言也就不同了,做照明的不太去问人色点,做显示的更不会去讨论色温。

全周光与指向光

一般照明追求的是如传统灯泡般自然而发散的光源,光源太集中对一般照明来说反而是缺点,会造成炫光、空间照明不均等等问题;而对显示 来说完全相反,集中而有指向性的光源,才能做到个别画素精准控制且不互相干扰,进而呈现理想的画面效果。

连续光谱与不连续光谱

照明的使命是提供物体自然呈现需要的光,显示的使命是渲染出物体本身自然的样貌,这里所谓的「自然」,其实就是物体在太阳光下呈现的样子。所以同样追求色彩还原的能力,照明的作法是用人照光取代自然光,然后想办法达到一样的照射效果;显示的做法是用虚拟物体取代自然物体,然后实现几乎一样的重现能力,讲了老半天,最白话的说法就是:「照明是模仿太阳光本身,显示则是模仿被光照射的物体」,示意图如下: