以Intel为例,该公司在上述那一屋子人里面的海外资产名列第七,约269亿美元。这就意味着,如果美国科技公司要将生产制造搬回本土,Intel将节省近70亿美元。而且,随着软银、富士康美国投资计划的公布,怕是连苹果公司也要考虑是否要跟着富士康回美国了。

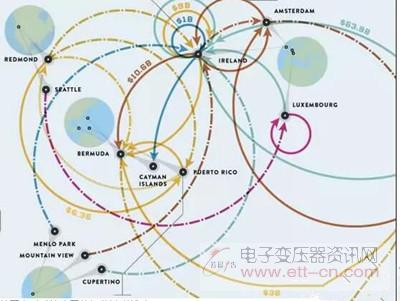

美国大型科技公司的部分避税线路

反观像Nvidia、高通等自己没有晶圆工厂、全部依靠台湾和韩国的制造商们生产产品的公司恐怕要面临大麻烦。如果需要缴纳的附加税超过美国本土的生产成本,这些公司必然会考虑寻找美国国内的代工商。

何况,Intel的芯片工艺本来就是世界一流,这些被“逼”回美国本土的订单无疑将成为Intel的囊中之物,Intel也将得益于此进一步强化自己的晶圆代工能力。

Intel为芯片代工业务做了哪些准备?

Intel在采用14纳米制程工艺后成本效益开始增加,让Intel更加坚定了快速转向10纳米工艺的决心,并将于2017年底推出全新架构的的Cannon Lake处理器。

然而,Intel姗姗来迟的10纳米工艺却被竞争对手三星和台积电抢了先:三星10纳米工艺的处理器已经开始量产,高通最新的骁龙830就是有三星负责生产;台积电的10纳米生产线目前也基本布局完毕,将于明年上半年投产。

目前,Intel的晶圆工厂已经与ARM达成了合作,为联想(Lenovo)提供移动芯片产品,这也是Intel代工业务的第一个大单。

Intel也在重新审视公司的技术路线,将把以前的每两年提升一次制程工艺、推出两款处理器的周期,延长到每三年提升一次、推出三款处理器。这个技术路线图已经从14纳米工艺的第三款处理器Kaby Lake开始执行。

但有意思的是,传言Intel可能在2018年初,继2017年底推出基于10纳米工艺的第一款处理器后,再推出一款14纳米工艺的处理器Coffe Lake,这将是历史上首次市场上同时出现两款不同制程工艺的Intel产品。

此外,Intel在出售McAfee多数股权后,有望在明年将运营成本减少10-15亿美元,这笔释放出的费用也极有可能投入到晶圆代工业务方面。

竞争对手已采取行动

多年以来,Intel都一直认为,相较于主要竞争对手台积电,自己现有的14纳米的芯片制造工艺和即将面世的10纳米工艺更具优势,所生产的芯片密度也会更高。Intel解释说,密度更高的芯片可以降低单个晶体管的成本,相比较而言,这种高密度生产技术产出的芯片,在同类产品中可以称得上是密度价格比最高的了。

事实上,Intel今年早些时候就声称,虽然同样都是10纳米制造工艺,但其在逻辑密度上的优势比对手足足领先一代。

Intel的这一说法的确可信,事实也已经表明他们的10纳米工艺所生产出来的芯片在尺寸上要比竞争对手小得多。然而,Intel貌似忽略了其真正的竞争对手并非台积电的10纳米工艺,而是其最新的7纳米工艺。

不凑巧的是,台积电最近刚刚透露了一条关于7纳米生产工艺的关键技术的消息,这也就基本证明了,Intel的产品在芯片密度这一指标上的优势已不复存在。

台积电的7纳米SRAM单元

通常对比相同密度芯片、不同生产工艺的有效方法就是建立起一个相同的结构——比如,相同的SRAM(静态随机存储器)。据Intel披露,其使用14纳米所生产的高密度SRAM单元的尺寸只有0.0499平方微米,这显然优于台积电20纳米或16纳米的制造技术。

然而,最近台积电又公布了其7纳米工艺所生产的高密度SRAM单元的尺寸已经缩小到只有0.027平方微米了——只相当于Intel的一半。而Intel如果想要重新夺回其在这方面的领先优势,就必须要把它的高密度SRAM单元至少缩减54.1%。